あと300日…

あと300日…

千葉県公立高校入試(令和7年2月18日・19日)まであと300日となりました。

令和7年度千葉県県立高等学校入学者選抜の日程(千葉県HPより)

「300日もある」と考えるか…

「300日しかない」と考えるか…

体育祭が終わったら、修学旅行が終わったら、部活引退してから、夏休みになってから…と思っている間に時間はどんどん過ぎていきます。

少しでもはやく受験に向けた自分なりのスタートを切りましょう。

2024年04月24日

英検にもチャレンジしよう!

星和塾は「実用英語技能検定」(英検)の準会場に認定されていますので、この高浜教室で5級から2級まで受検が可能です。

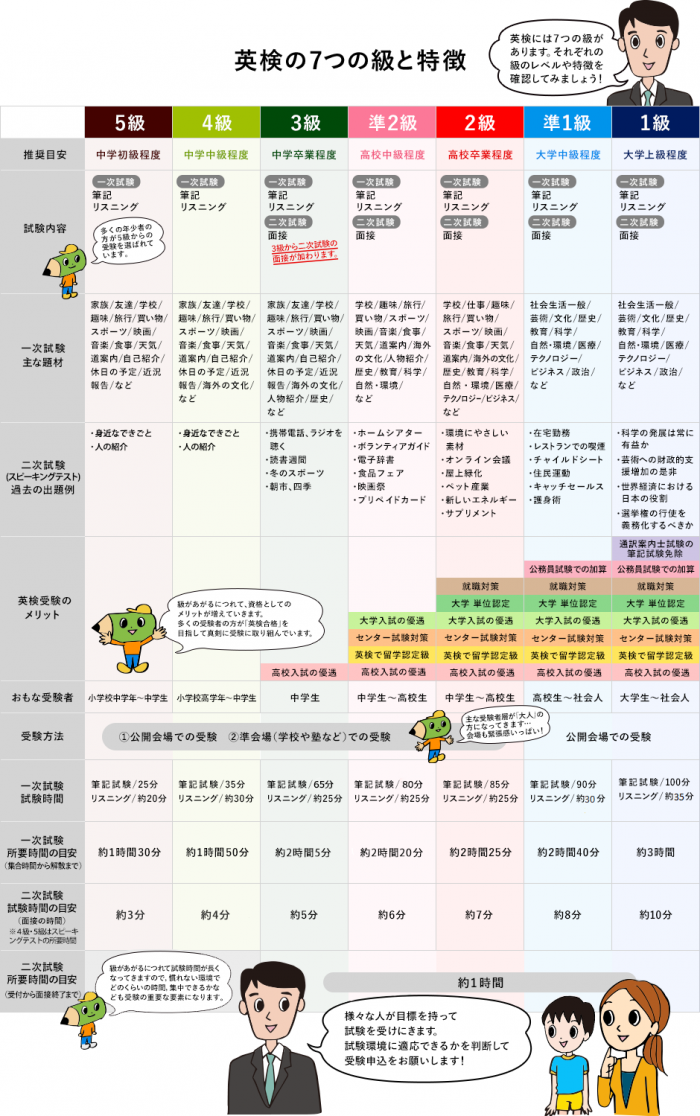

英検のホームページを見てみると、各級の目安は下記の通りです。

5級 中学初級程度

4級 中学中級程度

3級 中学卒業程度

準2級 高校中級程度

2級 高校卒業程度

中学卒業までに最低3級、できれば準2級合格を目指したいですね。3級以上は公立・私立でも加点対象になる学校が多くあります。かつての教え子では小6で3級合格もいます。二次の面接対策も塾でしっかり行います。

「中学卒業まで」ではなく中3の1学期までに受検を終えることができれば理想的です。高校受験を考えた場合、高校に提出する調査書の作成は12月ごろ行われますので、遅くとも中3の第2回英検(10月)までに合格しておく必要があります。

しかし、10月だと高校受験が迫ってきており、英検に力を入れるより私立や公立の過去問などの受験対策に時間を使いたい…10月、11月ごろは各中学校の定期テストとも重なります。

今年度(2024年度)から英検の各級で試験時間や試験内容についての変更点があり、3級は英作文が1題から2題に増加、筆記試験の時間も50分から65分へと延長になりました。筆記試験65分、リスニング25分、合計90分の試験時間になります。集中力がもつかどうか…小手先の勉強だけではなかなか合格しにくくなりそうです。

中学校生活は忙しいです。後回しにならないよう、計画的に、そして戦略的に準備を進めていきましょう。

2024年04月17日

本気になれば世界は変わる!

We are what we believe we are! (我々は自ら信じた通りの自分になる!)

「どうせ勉強なんてやっても…」と思ってないで、

一度、勉強に本気で向き合ってみませんか?

本気になれば世界は変わる! 私が保証します。

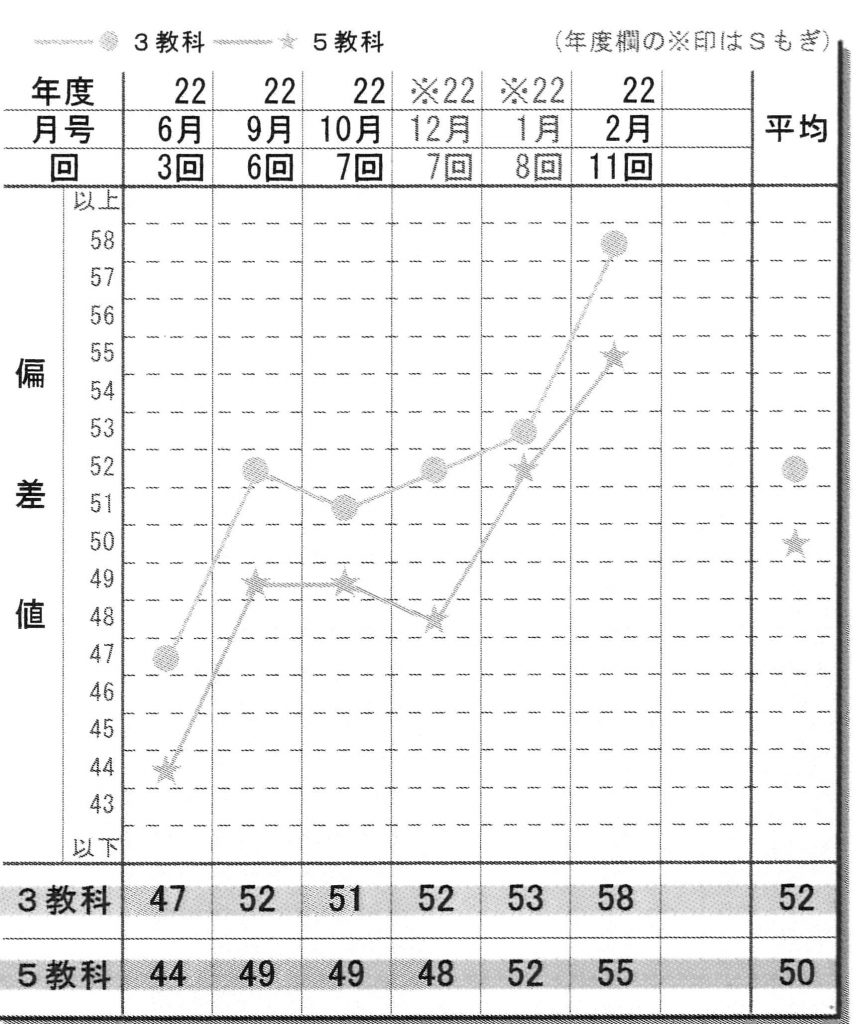

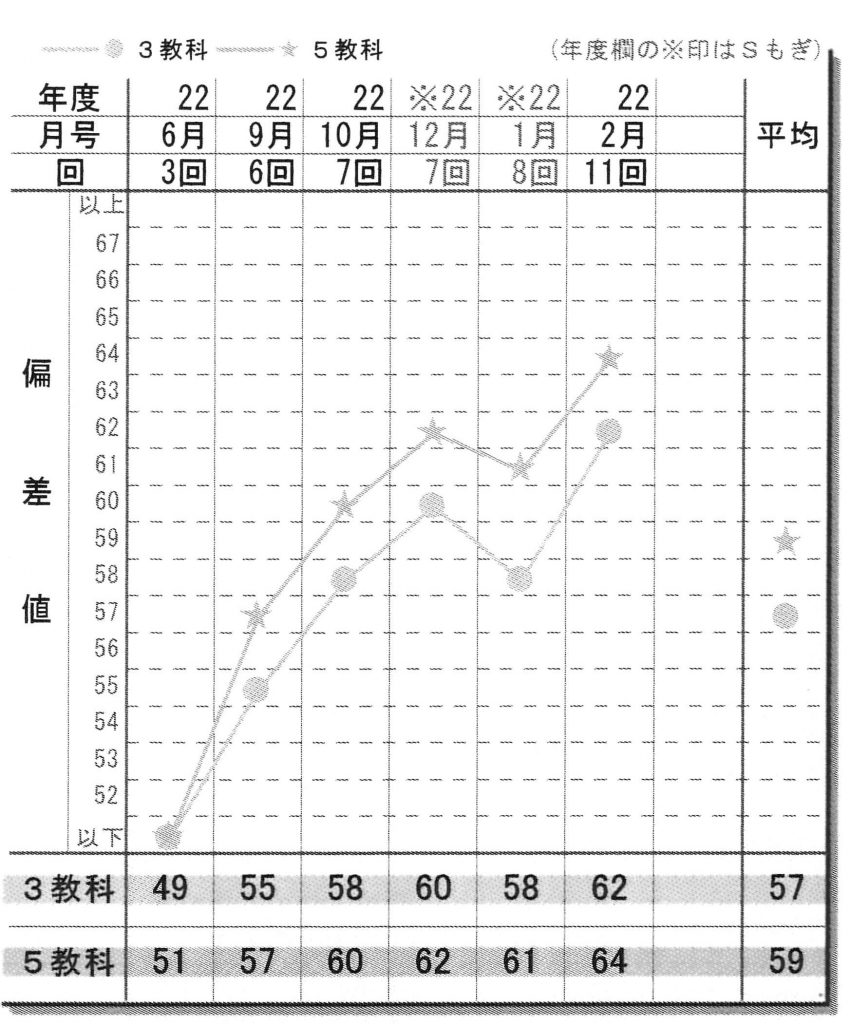

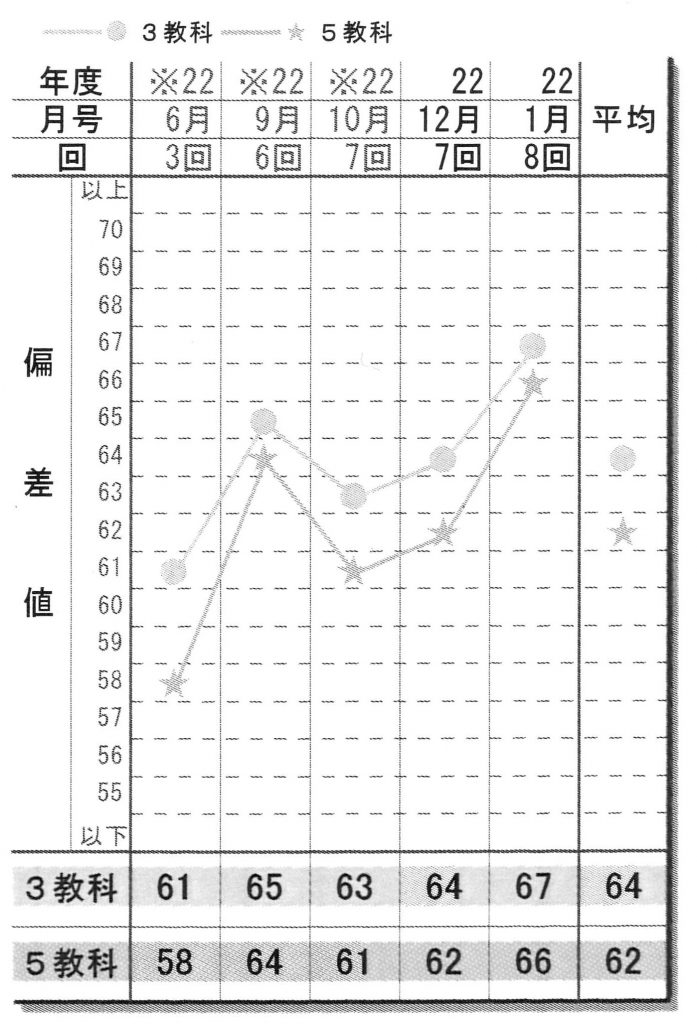

星和塾で頑張った生徒たちのほんの一例です。

奇跡でも偶然でもなく、当人たちの努力の結果の必然です。

成績が上がる子は、それにふさわしい努力をしています。

資料は「総進テスト」や「Sもぎ」からです。

↓↓成績爆上がりの中3生。半年ちょっとの出来事。↓↓

憧れだけでは志望校に入れません。必要なのは戦略的かつ継続的な努力。

↓↓こちらは偏差値13アップ↓↓

偏差値60を超え、キープし続けるのは大変ですが、受験が近付いていく中で、60台後半に上がってきています。

どんな子でも平等に伸びるチャンスを持っています。

なぜ伸びないのか?…やらないからです。

その子にあった勉強法を知らないからです。

新年度を迎えました。

・やる気はあるけれどなかなか家では勉強が出来ない

・どうやって勉強したらいいか分からない

・他塾に通っているけれど全然成績が上がらない

という生徒さんはぜひ星和塾の授業を体験してみてください。(しつこい勧誘は一切致しませんのでご安心ください)

2024年04月12日

漢字の勉強してますか?

gradual=漸次的な(ぜんじてきな)

意味:物事を急激にではなく、順を追ってだんだんと実現しようとする様子。

読めましたか?

「ざんじてき」と誤読する子が多い字ですが、「ぜんじてき」が正解です。

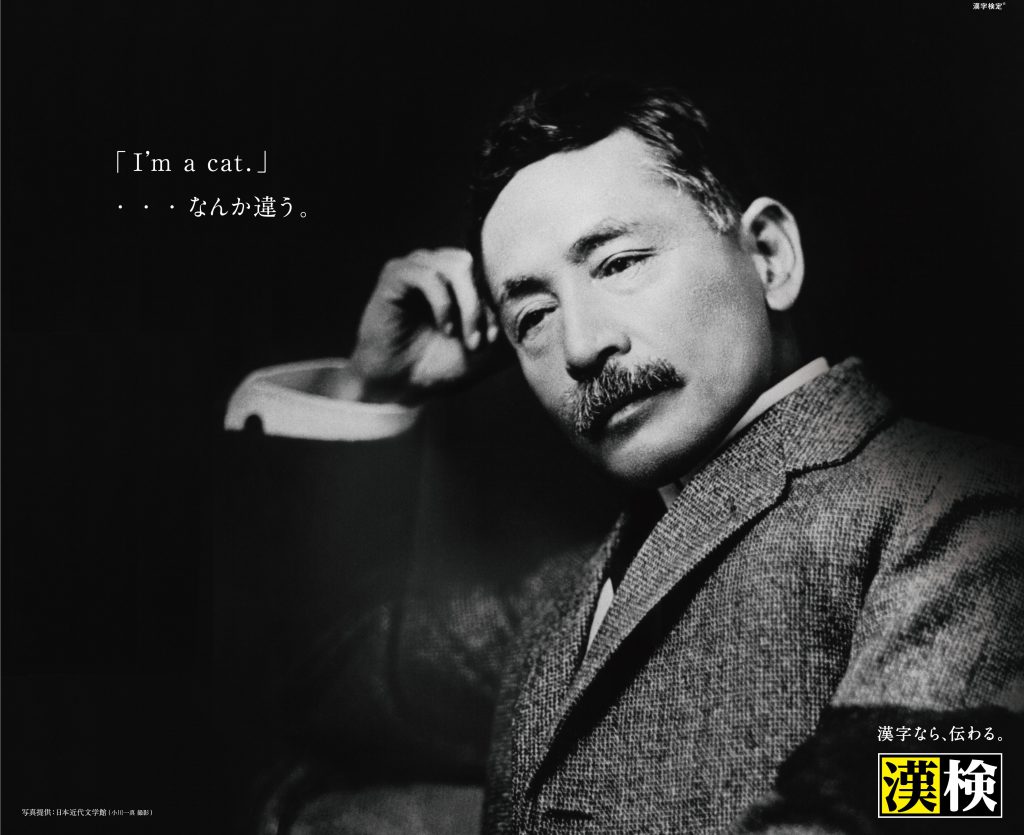

それにしても最近の漢検のポスターがなかなか攻めた作りで面白いです。

中学生は5級くらいからチャレンジして、中3までに3級(上位校を狙う生徒は準2か2級)を目指したいですね。

星和塾は準会場に認定されています。自宅近くのこの教室で10級から2級までを受検することが可能です。

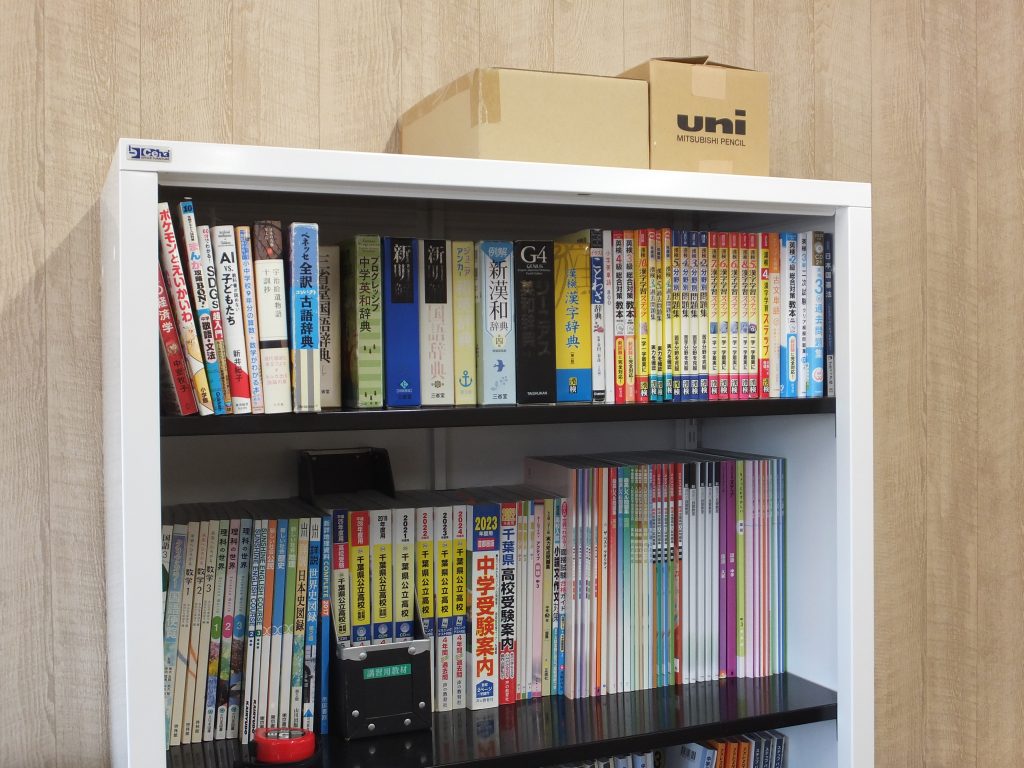

塾には『漢検ステップ』や『分野別問題集』、漢検漢字辞典、過去問が揃っていて、塾生は自習時間を利用して対策に取り組めます。

早め早めに準備をして、漢検合格をゲットしましょう!

2024年04月10日

体験授業が始まりました

【4月5日追記】

『ちば通信』に当塾の開校の事が取り上げられていました。情報を送ってくださった方々ありがとうございました。

https://chibatsu.jp/archives/36544662.html(『ちば通信』)

今週から体験授業や入塾説明が始まりました。

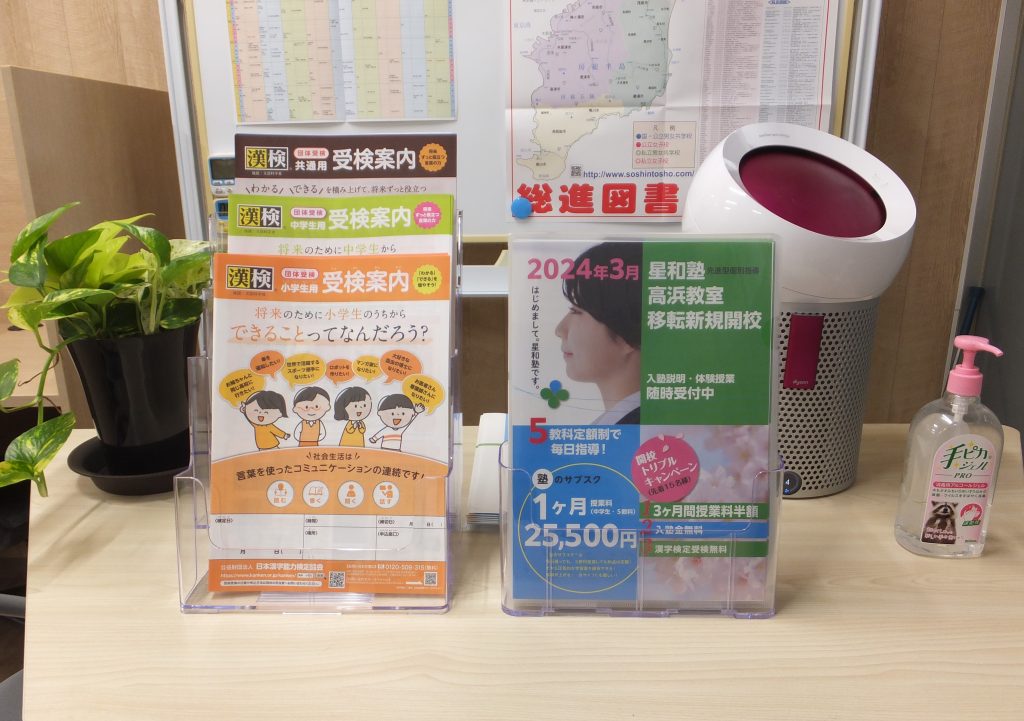

入口付近には漢検の申込書や手指消毒なども置いています。

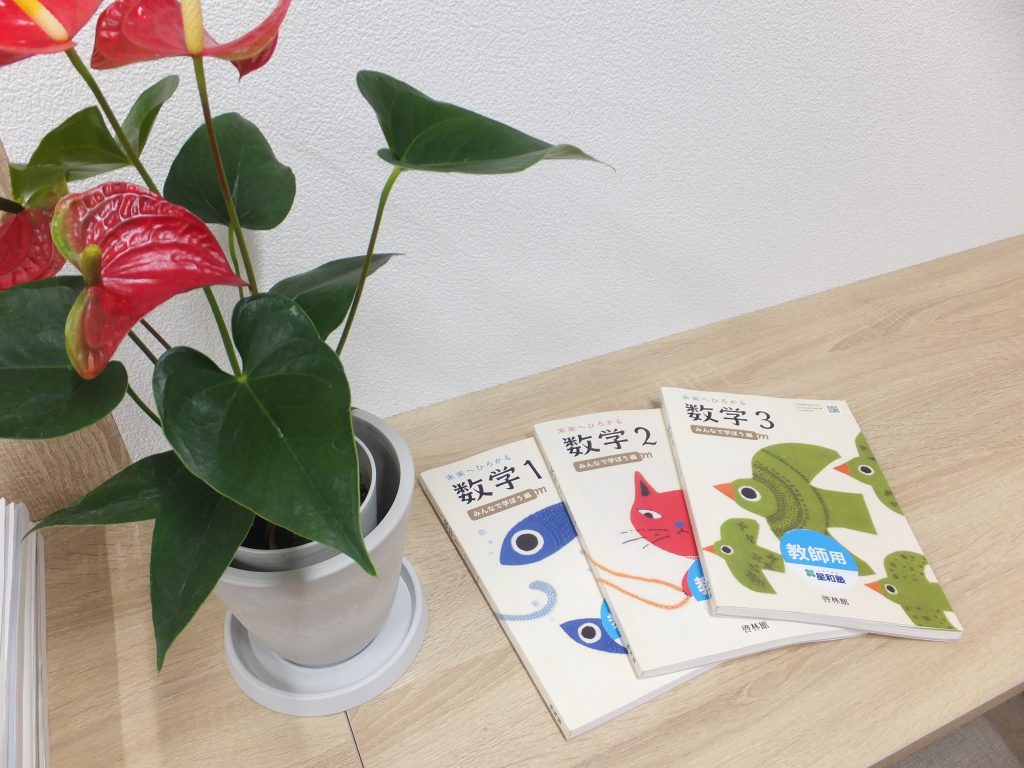

千葉市の数学(啓林館)の教科書。教科書は5教科全て揃ってます。

千葉市は明日から小・中学校の新年度がスタート。頑張っていきましょう!

2024年04月04日

高浜教室準備中です(最終回)

星和塾高浜教室は3月28日(木)に開校を迎えました。

これからよろしくお願いいたします。

工事もほとんど終了し、いつでも授業が開始できる状態です。

版画なんかも飾ってみました。

来週から体験授業や入塾説明が始まります。早速のお申込みありがとうございます。

星和塾高浜教室という「学びの場」で新しい生徒さん、そして保護者の皆様と出会えることを楽しみにしています。

2024年03月29日

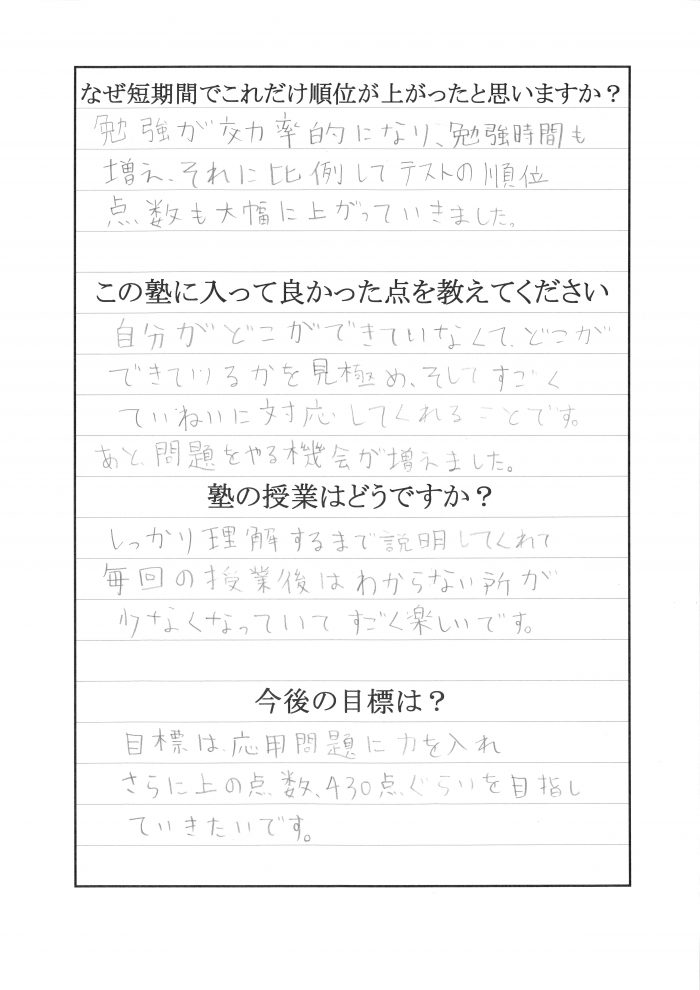

生徒の声

星和塾に通塾している生徒の声をご紹介します。

新中2の男の子です。成績が上がったことは教える側としてもちろん嬉しいですが、それに伴って書くことも立派になって少し大人になったような気がします。自分にも自信が出て人間的に成長したと感じています。

2024年03月29日

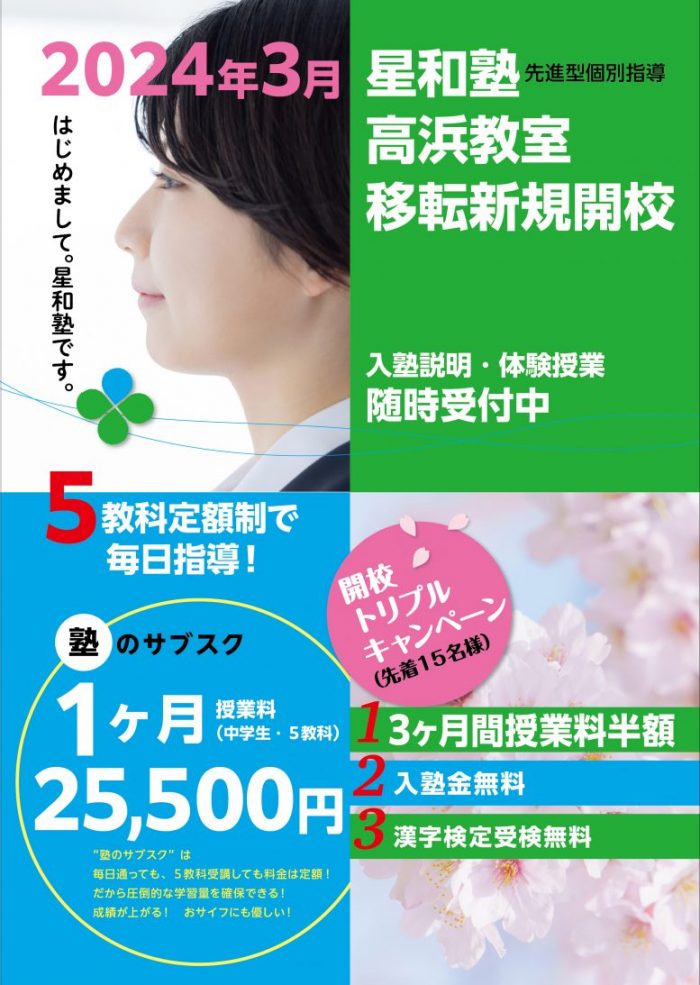

星和塾高浜教室 開校のお知らせ

はじめまして。塾長の星です。

この度、ご縁がありまして千葉市美浜区高浜に星和塾を移転開校させて頂くことになりました。

地域に根差し、子供達が楽しく勉強できる教室でありたいと思っております。

一人一人を大切に、じっくりと丁寧に指導してまいりますので、ぜひ一度星和塾にお越しください。

どうぞよろしくお願いいたします。

星和塾高浜教室開校PDF(←PDFファイルでご覧いただけます)

4月1日(月)から入塾説明や体験授業を行います。本日から受付を開始いたしました。

ご興味がある方は、まずはお電話か「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

ご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお尋ねください。

2024年03月28日

高浜教室準備中です③

本日はウィンドウサインの工事を行いました。

電話の工事も入り、新しい電話番号(TEL043-301-4443)も決まりました。3と4が多い感じです。

千葉市準拠の中学生の教科書も5教科到着済み、千葉県公立過去問も揃ってます。

2024年03月27日

高浜教室準備中です②

2024年03月20日